4大学水産海洋実践教育ネットワーク

本センターは水産実験所として, 京都大学, 広島大学に次ぐ3番目の教育関係共同利用拠点施設として認定されました。 拠点化された施設は, それぞれの研究フィールドの特徴と強みのある教育を実施すると共に, 他大学との連携を進めることによって, より多様で高度な教育を展開していくことが期待されています。

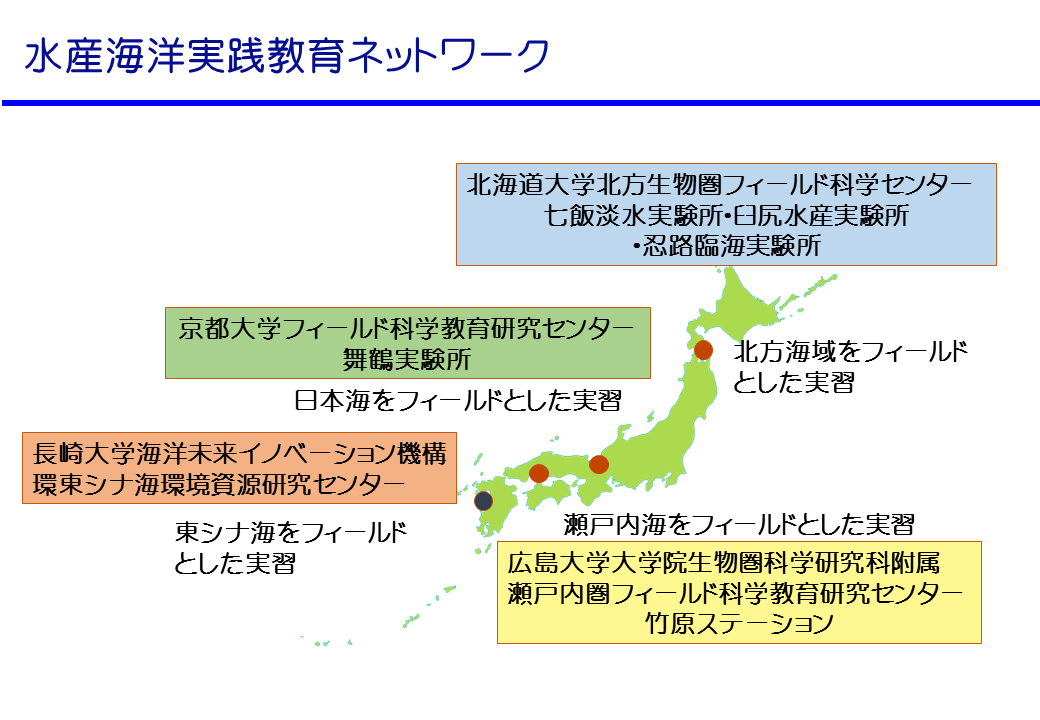

そこで当センターは広島大学大学院生物圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター, 京都大学フィールド科学教育研究センター舞鶴実験所,北海道大学北方圏フィールド科学センター 七飯実験所・臼尻実験所・同洞爺実験所とともに「水産海洋実践教育ネットワーク」を構築し, 協力して公開実習を進めることを検討しています。

4大学において異なる水域を利用した教育を相互的に実施することによって, 日本各地で展開される水産業と水生生物を育む水圏環境を俯瞰的に理解できる研究 者・技術者の養成をめざし, これらの目的の達成に向けて,各臨海実験施設間の交流を深め,教育プログラムの開発,実習の援助, セミナーの開催等を協力関係 の下で推進することとしています。